Une première version de ce texte a été publiée en 2013, dans le cadre du congrès d’orientation de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ). Son objectif était de documenter le débat sur la revendication pour l’abolition de la contribution parentale aux études dans le calcul de l’aide financière aux études, dans les mois qui ont précédé la grève du printemps de 2012. Cette position, comme bien d’autres – la gratuité scolaire pour les étudiantes et étudiants de l’international par exemple – a tendance à ne ressurgir qu’en période moribonde, sans efforts réels de mobilisation. Aussi est-il d’autant plus important de le rappeler lorsqu’elle est remise de l’avant par le Syndicat étudiant du cégep Marie-Victorin (SECMV) comme élément de sa campagne pour la valorisation du travail étudiant, et reprise par l’ASSÉ comme axe central de sa campagne sur la précarité étudiante.

*À la demande du Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep Marie-Victorin (CUTE-MV), le texte a été légèrement actualisé en vue de relancer le débat sur la portée radicale de cette revendication, aussi réformiste soit-elle. – CTF *

« Si je n’avais pas obtenu un certificat médical pour une situation de famille particulière, qui m’a permis de ne plus devoir compter sur la contribution parentale, je n’aurais jamais pu aller au cégep et à l’université parce que mes parents n’auraient tout simplement pas pu me fournir le cash. »

C’est ce que m’a répondu une collègue lorsque je lui ai rapporté les échanges autour du rejet de la revendication d’abolition de la contribution parentale dans le calcul de l’Aide financière aux études, débat tenu lors de mon assemblée générale en 2011. Cette contribution parentale présumée est, en principe, comptabilisée même lorsqu’elle n’est pas versée. Elle a une incidence directe sur l’admissibilité ou sur le montant de l’aide financière à recevoir en vertu de ces programmes d’aide. Selon l’expérience des organismes voués à la protection des droits des personnes assistées sociales et des étudiant-es, dans la majorité des cas, les parents refusent ou ne peuvent se permettre financièrement de verser cette contribution parentale, ce qui favorise la précarité financière des étudiant-es.

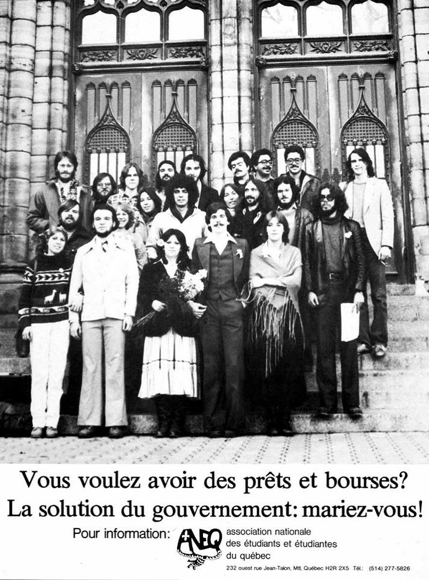

Je voudrais souligner à la mémoire collective des militant-es étudiant-es l’importance de cette revendication, qui permet de mettre fin à l’incitatif au mariage, présent depuis plusieurs décennies au cœur même de la structure de l’AFE. L’abolition de la contribution parentale permettrait aux étudiant-es de quitter le domicile familial plus rapidement en acquérant un statut d’étudiant-e autonome sans avoir à se marier.

Pouvoir déterminer son avenir par-delà les pressions économiques et morales de sa famille, ce n’est pas rien. Posez la question autour de vous, dans vos classes, au café étudiant : nombreux et nombreuses avoueront avoir dû, de gré ou de force, en commençant leur vie adulte, se marier et s’endetter pour survivre et avoir un minimum d’accès au savoir technique et académique. Les frais principaux d’un-e étudiant-e, c’est le logement, la bouffe et le transport, pas l’école; la gratuité scolaire serait somme toute une mesure moins chère qu’un réel support financier via l’AFE, et nettement moins radicale. Cette revendication traîne depuis longtemps dans l’histoire du mouvement étudiant de gauche au Québec, et dans l’histoire de l’ASSÉ également.

En prévision de la grève de 2012, des associations étudiantes du collégial membres de l’ASSÉ/CLASSE ont voulu remettre celle-ci sur la « map » parce que selon leur analyse, « la grève de 2007 et les campagnes du 6 décembre 2010 et 31 mars 2011 avaient un point en commun, les cégépiens et les cégépiennes ne se sentaient pas directement concerné-e-s » (Congrès de l’ASSÉ, octobre 2011). Mais il y avait certaines résistances, notamment à l’exécutif de l’ASSÉ de l’époque, qui mettait en doute la priorisation d’une telle revendication : « est-ce nécessaire d’ajouter une revendication sur l’abolition de la contribution parentale pour parler de la condition étudiante, de notre projet d’accessibilité? » (Ibid.) Tout comme ces exécutifs d’associations collégiales, je soutiens que « le système d’aide financière est archaïque et insuffisant et que nous exigeons du gouvernement une mesure précise: la reconnaissance de l’autonomie dès le départ du domicile familial ». (Ibid.) Je préciserais par contre que derrière le système d’AFE se trouve également une conception conservatrice des structures familiales, système qui bénéficie du maintien des bases hiérarchiques et des rapports d’exploitation des ménages. Cette revendication sous-tend un potentiel de transformation importante, difficilement imaginable parce que conçue en dehors des cadres traditionnels des rapports de production et de reproduction. Peut-être est-ce pourquoi on hésite tant à la mettre de l’avant à l’exception des périodes post-grève?

Cette revendication fût à divers degrés débattue dans les assemblées générales; certaines associations dans les cégeps l’ont adoptée, d’autres rejetée. Dans mon assemblée générale, elle fût discutée de peine et de misère, étiquetée comme revendication « petite-bourgeoise » et, finalement, neutralisée par une « question préalable ». Il semble qu’il y ait un certain conservatisme derrière la critique de l’abolition de la contribution parentale. Que les petits-bourgeois se distancient de leur famille en devenant bénéficiaires des prêts et bourses n’est pas un mal; grand bien leur fasse. Mais de toute façon, ce ne sont pas les étudiant-es de cette classe qui en profiteront le plus, mais plutôt la grande majorité issue de la classe dite moyenne. La revendication ayant au départ été jugée trop superficielle en termes de gain potentiel, les exécutifs de la SOGEECOM et du SECMV ont répondu : « plusieurs pourraient croire que cette revendication est minime pour le gouvernement et qu’il pourrait s’en servir pour nous lancer un bonbon durant la grève et ainsi casser le mouvement. Or, selon nos calculs, elle n’est pas une revendication de moindre envergure et elle serait tout aussi difficile à obtenir qu’un retour aux frais de 2007, voire que la gratuité des frais de scolarité » (Ibid.), mais elle fût ensuite classée comme «difficilement chiffrable» par l’exécutif de l’ASSÉ. On invoquait alors que la table était déjà dressée pour une revendication déjà bien implantée, la hausse des frais de scolarité, et qu’y ajouter celle sur l’AFE était périlleux, ne ferait pas consensus et sèmerait la confusion sur les campus. Ironie du sort, la revendication sera proposée par l’exécutif de la CLASSE plusieurs mois plus tard comme revendication périphérique, une fois la grève bien entamée, et reprise largement par l’ASSÉ… au printemps 2013. Elle fait partie, en 2016, des revendications centrales de sa campagne sur la précarité étudiante, proposition reprise de la proposition de campagne du SECMV sur la valorisation du travail étudiant.

Revenons à la question du mariage. Même si cette question peut sembler abstraite ou désuète, l’empreinte de l’institution du mariage dans nos vies d’étudiant-es est bien réelle. Les écrits féministes ont de manière générale établi que le mariage hétérosexuel représentait une forme d’institutionnalisation de l’oppression des femmes par la formalisation du contrôle économique des maris sur leur épouse, dans le cadre d’un ménage commun favorisant leur maintien dans des situations de précarité diverses. D’ailleurs, le budget libéral Bachand de 2010, celui-là même qui imposait la hausse des frais de scolarité, a mis de l’avant plusieurs mesures fiscales régressives quant à l’autonomie des femmes et nombres de celles-ci s’appuient de près ou de loin sur les fondements contractuels du mariage. D’emblée, on sait que les femmes ont des revenus moyens moindres que ceux des hommes et par conséquent, les étudiantes ont plus tendance à avoir besoin de se marier que les étudiants afin d’obtenir des sommes plus importantes de l’AFE :

« Si l’on admet que le mariage donne lieu à l’exploitation des femmes, il faut penser qu’elles doivent être soumises à des pressions pour y entrer. Ces pressions, bien sûr, sont de plusieurs ordres: culturel, relationnel-affectif, et matériel économique, et on peut penser que ces dernières ne sont pas les plus importantes. Cependant, même si elles ne sont pas vécues subjectivement comme telles, ces pressions existent objectivement et peuvent être mesurées par la distance séparant le niveau de vie qu’une femme peut attendre de l’état de célibat et celui qu’elle peut attendre de l’état de mariage » (Delphy, 1998, 134).

De plus, quand l’une des deux personnes n’est plus aux études mais au travail à temps plein (ce qui est le plus souvent le cas du mari) mais que l’autre est encore aux études, l’inégalité financière entraîne une aggravation des autres inégalités (répartition des tâches, distribution du pouvoir dans le couple) :

«Si une situation initiale ou potentielle est mauvaise, l’état de mariage ne fait ensuite qu’aggraver cette situation, et renforce donc sa propre nécessité. Les pressions économiques, c’est-à-dire l’écart entre le niveau de vie indépendant virtuel et le niveau de vie « marié », ne font que s’accroître. Ce double processus est particulièrement évident dans le cas où la femme a abandonné ses études pour financer celles de son mari. Dans ce cas, partis tous les deux d’une situation sensiblement égale (si on ne tient pas compte de la discrimination), le mariage amène une mobilité descendante de la femme et au contraire une mobilité ascendante de l’homme qui se conjuguent pour creuser un écart considérable entre les possibilités économiques des deux » (Ibid., 127).

Ainsi, le mariage pour les prêts et bourses peut également forcer les étudiant-es à officialiser trop rapidement des relations et même à avoir des enfants plus tôt. D’ailleurs, l’anthropologue féministe Paola Tabet dira que le mariage est un des outils de contrôle de la reproduction qui favorise le plus l’exposition à la grossesse. Dans ce contexte de reproduction organisée et contrôlée, une dynamique de dépendance économique peut facilement se créer, accentuant la précarité économique des étudiantes pendant leurs études et sur le marché du travail :

« le mariage crée pour les femmes les conditions de sa propre reproduction. L’état de mariage incite objectivement à son maintien ou, si une union particulière se termine, au remariage. […] On peut penser que pour cette majorité de femmes le contraste entre leur niveau de vie de mariage et leur niveau de vie de divorce, qui pourtant découle de leur état marié, ne fait que redoubler les pressions au mariage, en l’occurrence au remariage » (Ibid., 135).

En ce sens, dans les cas où le mariage tourne mal, les mariées sont souvent obligées de respecter ce contrat juridique pendant la durée de leurs études, parce qu’ elles n’ont pas les moyens de faire autrement, ce qui peut rapidement s’avérer être une prison :

« le mariage n’est que la surface institutionnelle (contractuelle) d’un rapport généralisé : l’appropriation d’une classe de sexe par l’autre. Rapport qui concerne l’ensemble des deux classes et non une partie de chacune d’entre elles comme pourrait le laisser croire la considération du seul contrat matrimonial. Il n’est que l’expression individualisée — en ce qu’il établit un rapport quotidien et spécifique entre deux individus particuliers — d’un rapport de classes général où l’ensemble de l’une est à la disposition de l’autre. […] le mariage n’est cependant que l’expression restrictive d’un rapport, il n’est pas en lui-même ce rapport, il légalise et entérine une relation qui existe avant lui et en dehors de lui, l’appropriation matérielle de la classe des femmes par la classe des hommes : le sexage » (Guillaumin, 1992, p.36)

Mais cette précarité ne semble pas se résumer à la période du mariage, puisque le niveau de vie des divorcé-es un an après le divorce à tendance à diminuer considérablement pour les femmes et à augmenter pour les hommes. Ainsi, l’appropriation des femmes dans le cadre du contrat de mariage a tendance à persister après que celui-ci soit rompu :

« Au moment du mariage cette appropriation est légalement voilée ; elle est un fait de coutume principalement en ce sens que, quoiqu’elle soit contenue par un cadre juridique, celui-ci est d’une part vague, d’autre part inutilisé sinon inutile. Il n’entre en action que précisément quand le mariage se termine. En revanche, la situation de divorce, dans laquelle la charge des enfants entre pour une grande part, constitue une forte incitation économique au remariage pour les femmes » (Ibid., 137).

Même le mariage pour les prêts et bourses entre ami-es, souvent suivi d’un divorce les études terminées, est nuisible puisqu’il légitimise l’existence de ce contrat juridique, entre autres par les revenus générés par cette institution (frais de mariage et de divorce), tout en donnant encore plus d’emprise au gouvernement sur les conditions de vie des étudiant-es. D’ailleurs, comme le disait Delphy :

« Si le mariage est clairement une institution, ainsi en est-il du divorce. On peut constater qu’il obéit à des règles, qu’il est codifié, soumis à un contrôle, allant du contrôle social diffus au contrôle pénal. […]En effet si un divorce est la fin d’un mariage au sens d’une union particulière, il n’est nullement la fin du mariage en tant qu’institution. Il n’a pas été créé pour détruire le mariage puisqu’il ne serait pas nécessaire si le mariage n’existait pas. En ce sens, comme bien des auteurs l’ont montré, même la fréquence des divorces peut être interprétée non comme un signe que l’institution du mariage est malade, mais au contraire comme un signe qu’elle est florissante. » (Ibid., 130)

Finalement, lorsque les étudiant-es décident de ne pas se marier, la dépendance envers les parents peut également les maintenir dans des contextes familiaux qu’elles et ils auraient quitté autrement, par exemple en cas de violence et de pressions par rapport à différentes situations telles que le programme d’études, les fréquentations, l’orientation sexuelle, l’engagement politique, etc. Et s’ils et elles décident de quitter quand même le domicile parental, c’est souvent sans les ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Évidemment, cette seule revendication n’est pas suffisante, mais elle permet de penser la transformation des rapports sociaux au-delà des structures d’appropriation collective et privée des femmes. Elle permet de lever le voile sur la réalité politique qu’est l’union forcée, d’en comprendre la nécessité historique et d’expliquer que le mariage ne désigne pas d’abord une association d’individus mais essentiellement un système de rôles et d’obligations, une formation sociale. Cette formation sociale est le résultat concret d’une structure d’exploitation, le système politique patriarcal. Cette revendication permet de penser l’idéologie dominante de ce système d’endettement comme étant fondamentalement conservatrice, où le prix à payer pour accéder à l’autonomie, c’est la perte d’autonomie pour les femmes par le mariage qui, malgré ce qu’on essaie de nous faire croire, n’est pas un fait naturel, biologique ou apolitique. C’est toute la jeunesse de famille prolétarienne, dont plusieurs étudient en techniques, qui bénéficierait d’une telle mesure, et non seulement la petite-bourgeoisie. Assurément, les revendications réformistes prises isolément écartent des segments de la population; le défi réside donc à les articuler à partir d’une analyse critique de la société capitaliste et patriarcale afin de dépasser les conditions actuelles de luttes.

Un texte de Camille Tremblay-Fournier

mis à jour en mai 2016 pour le

CUTE-MV (Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep Marie-Victorin)

Pour rejoindre le CUTE-MV: